自分の力でどうしようもないことが起こった時に、

大切なのは何よりも、「諦めない」こと。

「諦めない」

「どうにもならない。」そう思う瞬間は誰の人生でも起こりうるもの。実際に、どうにもならないことがあるのも現実だが、諦めたらその先に事態が良くなることはほとんどないのもまた真実といえる。

ときには誰かを頼ってみる

自分の力で頑張れるところまで頑張ったけれど行き詰まってしまった遥斗。そんなとき、正しい相手に相談することで、意外なほど楽になれることがある。

始まりの空

出演:小島龍斗 坂井麻美 久保浩二 生島翔

©︎ 2024 Leonard Pictures 株式会社Dプロフェッションズ 制作

出演:

小島龍斗 坂井麻美 久保浩二

生島翔

©︎ 2024 Leonard Pictures

株式会社Dプロフェッションズ 制作

冷たい朝の空気が、窓からじんわりと遥斗の寝室へにじんでいた。薄いカーテンの隙間からは、まだ目覚めたばかりの街が見え、淡い冬の光が静かに差し込んでいる。

受験当日。決して楽ではなかった長い長い道の終わりに立つこの朝が、ついに訪れたのだ。部屋の中には受験前に風邪を引かないようにと母の置いてくれた加湿器があり、エアコンの暖かい乾いた風と戦っていた。緊張感と高揚感のなんとも言えない感覚を感じながら、遥斗はベッドに全身を埋めたまま、その日の到来を心の中でかみしめていた。

台所では、母・真紀子がいつもよりも早く起き、朝食を準備していた。火にかけられた味噌汁の鍋からは、ふんわりとした湯気が立ち上がり、その香りが廊下まで広がっていた。

遥斗が起きてきた。制服を着込んで、既に出かける準備はほぼ済んでおり、あとは食事をするだけだった。

台所に立つ真紀子の手元はいつも通り確かで、普段と変わらぬ朝を作り出そうとしていた。この日がどれほど遥斗にとって重要か、真紀子は何度も感じてきた。それだけに、自らの緊張を、当人である息子に気取られまいと、暖かい笑顔を湛えながらも、どこかぶっきらぼうな様子でいた。 遥斗の顔にはまだ眠気が残っているが、母親に隠すことなく見せる素直な緊張感が彼の端正な顔をチャーミングに歪ませた。

「ああ、やばい緊張…」

制服のネクタイを整えながら遥斗は言う。

「はいはい食べて朝ご飯!食べないと頭回んないよ! 」

シングルマザーとして母一人子一人で生きてきた。懸命に気丈夫な母を演じてきた真紀子の言葉はどこか男まさりだ。

「ああ、もうせかさないでよ」

言葉では軽く反発しながらも甘えの残る表情は、母親への全幅の信頼を表していた。

「大丈夫!受験絶対上手くいくから!」

受験というものに「絶対」がないことは真紀子は百も承知だった。だからこそ、心配しても変わらない「試験」というものに、何も気負わず全力で挑んで欲しかった。

「そんな簡単に‥」

いつも、なんでも応援してくれた母。いつだって力づけてくれて、「絶対大丈夫」と送り出してくれた。学芸会の朝も、運動会のリレーの選手になり、気持ち悪くなるほど張り詰めた気分の日も、討論会で登壇するその直前も。

「簡単簡単!あんだけ頑張ってきたんだから、自信持って!」

もしかすると息子よりも緊張していて、胃がひっくり返りそうな気分だった真紀子は、支えながら一緒に乗り越えてきたこの受験勉強の期間を思い出していた。

「ああ、はいはい。頑張ります。」

わざとうんざりした声をだしてはみたものの、共に歩んできた日々の締めくくりのひとつとしての、儀式のようなコミュニケーションだった。

遥斗もまた、これまでの受験勉強の日々を思い返していた。夜遅くまで机に向かい、どんなに疲れても手を休めることはなかった。膨大な量の問題集と向き合いながら、何度も心が折れそうになったが、そのたびに、母親の静かで大きな支えを感じていた。ときどき母が持ってきてくれた温かいお茶や夜食、毛布が、どれだけ彼を励ましてくれたことだろう。あのささやかな、しかし何度も繰り返されたやり取りが、遥斗にとって、難所を乗り切る糧となっていた。

朝食を終えると、遥斗は玄関で靴を履き、それに真紀子も続いた。真紀子は手に受験票をしっかりと握り、遥斗も大事なものを母が持っている姿を視線で確認した。

玄関をでて、小鳥の朝の挨拶を聞きながら数十メートル、一緒に歩いた。

「はい、行ってらっしゃい。」

真紀子は大切そうに持っていた受験票を渡した。

遥斗は静かに受験票を受け取り、頷いて駅の方へ一歩を踏み出した。

「うん。」

その声が消え入るように小さくなっていることに気づき、真紀子は穏やかに、遥斗の背中に応援の言葉を添えた。

「ファイト。」

遥斗の頬を撫でる冷たい風と母の言葉が、彼の不安を拭い去った。

「母さん。あのさ…ありがとう。」

振り返った遥斗は、恥ずかしそうに、しかしはっきりと母親に笑みを向けた。

その言葉が、これまでのたくさんのことへの感謝を込めたものであることは、母親もすぐに分かっていた。面と向かってお礼を言われたことなど、息子が思春期を迎えてからほぼ記憶になかった真紀子は嬉しさが込み上げてきたが、照れ隠しに

「おう!」

と言って拳を握って見せた。 真紀子は遥斗が見えなくなるまでじっと見送り、ひとりでに笑ってしまう口元を押さえながら、まばらに人の通る小径を家まで歩いた。

家の中へ戻ると、台所に立って、日常に戻るかのように洗い物を始めた。いつもの日常、いつもの手順。しかしその瞬間、真紀子の手が滑り、ガラスのコップが床に落ちて割れた。コップの破片が四方に散らばり、その音が、真紀子一人しかいない静かな家の中に鋭く響いた。割れたガラスを見つめながら、真紀子は何かが崩れたような感覚を覚えた。

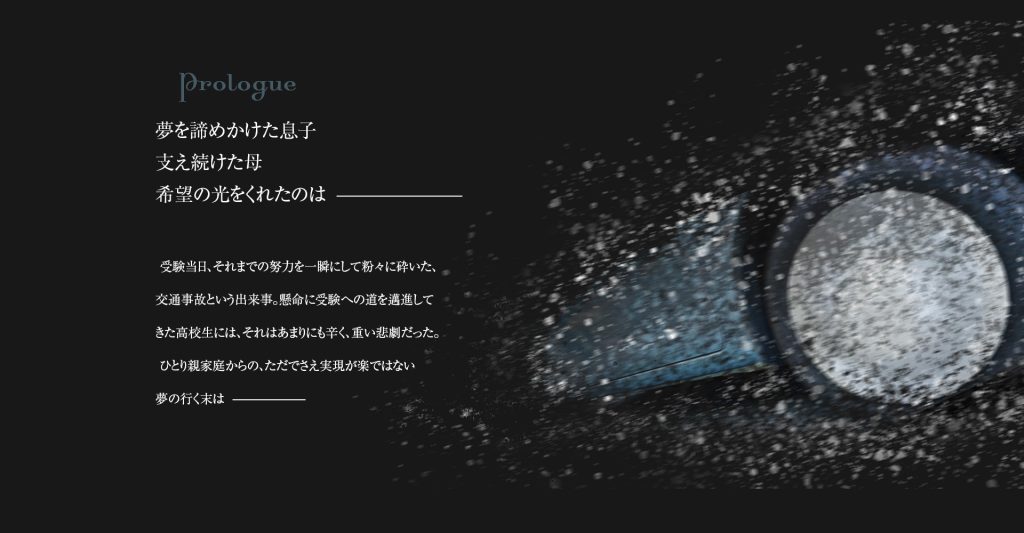

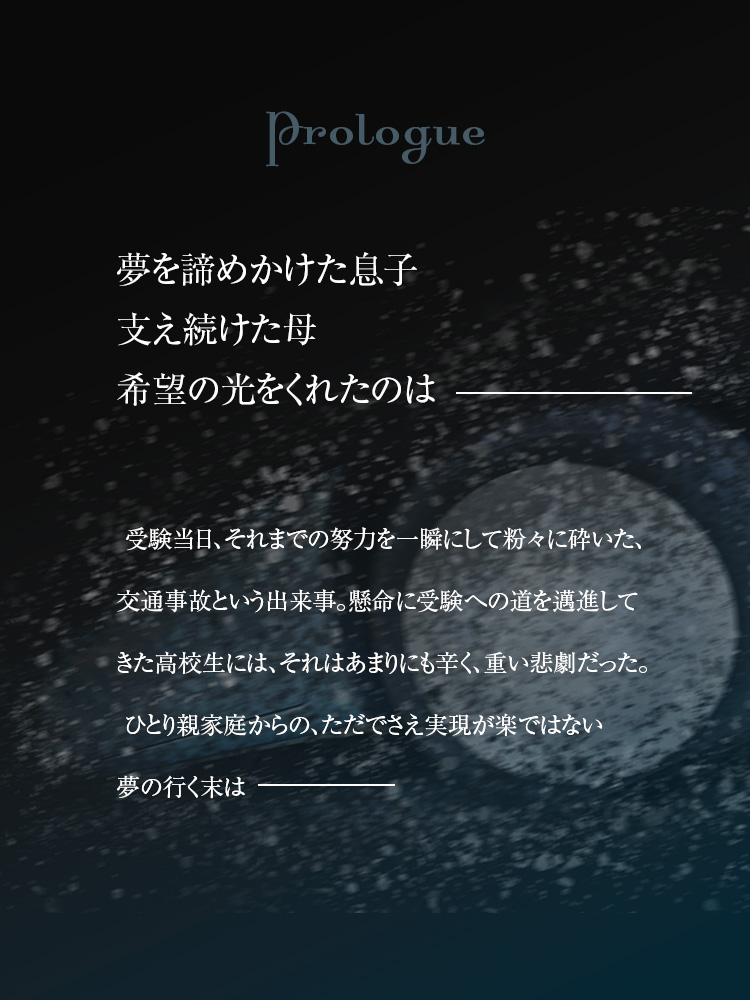

一方、遥斗は受験会場へ向かっていた。寒風が彼の体に吹きつけるなか、しっかりとその手には受験票が握られていた。朝は不安だらけだった遥斗だが、その受験票を見ていると不思議と嬉しさが込み上げてくる。その時、既に全力でやり切った達成感すら感じていた。「あとは本番で時間と戦い、焦ることなく今まで積み上げてきたものを吐き出すだけだ」そう思いながら横断歩道を渡っていたとき、突如として視界に現れた車。遥斗の瞳が車の姿を捕えた時には既に遅く、遥斗には猛スピードで近づいてくる車の前で目を見開いて立ち尽くすことしか、できなかった。それは突然の、事故だった。

家の電話が鳴り、真紀子が受話器を取ると、遥斗が交通事故に遭ったという知らせだった。頭が真っ白になり、言葉を失う中で、すぐに病院へ向かった。

「遥斗、遥斗!」病院につくまで、無意識に何度も息子の名を呼んでいた。 集中治療室へ運ばれ、意識のない息子の手を握ることもその時の真紀子には許されなかった。その後、息子の寝ている姿だけをガラス越しに確認し、医師の話を聞いた。

「命があっただけでも、幸運でしたよ」

大きな事故だった。結局、遥斗は次の日まで目覚めなかった。

1ヶ月後、遥斗は退院した。

逃してしまった受験期。でも来年チャンスがあれば‥との思いで机に向かおうとするが、その右手は事故の後遺症でうまく動かない。

「動けよ!このやろう!」

遥斗は悔しさで胸が張り裂けそうになりながら、左手で、自由にならない自分の右腕を掴む。自分の名前すらまともに書けない自分に苛立ちながら、やがて絶望に捕えられていく。

無気力な様子で過ごす日が増えていった。人生の目標を見失い虚な目をしてリビングに座り込む遥斗。何を見るつもりでもなく、なんとなくテレビを眺めていた。

「今日から新学期!ということで、新入生の皆さんに、突撃インタビューしてみたいと思いまーす!」

弾ける笑顔で、街中インタビューを行うアナウンサーが映った。底抜けの明るさが今の自分と真反対の存在に思えた。

「何か大学に入ってやりたいことなどありますか?」

通りすがりの大学生にアナウンサーがマイクを向けると、喋り慣れない大学生が素朴な回答をし始める。

「受験勉強を頑張ったので‥」

そこまできくと、遥斗は耐えられなくなってリモコンに手を伸ばし、テレビを消した。

がんばっても気力がないなか、何度も思い直しては机に向かった。自由にならない右手や以前ほど集中できず記憶力も悪くなったように感じる自分の頭が恨めしかった。

思い通りにならない自分の無力さに打ちひしがれた。そんななか、底抜けに明るいアナウンサーや大学生たちのインタビューが脳裏に蘇り、誰にもぶつけられない怒りや悲しみで胸が押しつぶされそうになった。

遥斗の整った顔が、小刻みに震え始め、みるみる悲しみに曇る。

「なんでー!!」

そう叫ぶと、遥斗は、悲しみと苛立ちのあまり、机の上の参考書を薙ぎ払って落としてしまう。バサバサと音を立てて床に落ち、散乱した本が、まるで砕け散った遥斗自身の夢のように見えた。

真紀子は医師の話を思い出していた。

「一命は取り留めましたが、遥斗さんは…」

事故後、精神的に不安定な日々が続いた。医師からは、イライラしやすくなったり、集中力が続きにくくなる可能性を示唆された。大きな事故であったものの幸い歩くことに支障はなかったが、右手に震えや痺れが残った。

「母さん、頑張るからさ」

どう励ましていいかわからなかった。真紀子は、頑張り続けてきた息子に、これ以上頑張れとは言えなかった。

「うちにそんな金ないじゃん、国立大学じゃなきゃだめなんだよ!」

正確に言えば、国立大学だって進学できるか不安があることくらい、遥斗にもわかっていた。大学生になったら、当然するつもりでいたアルバイトすら、できる体ではなくなったのだから。

ただ、もしかしたら国立大学なら行けるかもしれない、と希望を持つことで、かつて毎日長時間座り続けた勉強机に、いまいち集中できなくなった今も向かい続ける口実がほしかった。

元々、ひとり親家庭からの進学はただでさえ楽な道のりではなかった。真紀子は家のこともしながら働いて、大きな収入があるわけでもなかったが、国の授業料などの減免制度も利用しながらなら、ひとり息子の進学もなんとかなるだろうと突き進んできた。だが、これからも続く治療費もさることながら、付随してかかる費用もどのくらいになるのかわからなかった。国立大学であれば金銭的には私立大学よりは楽だろう。しかし、勉強は、一般的な私立大学よりハードなものを求められる。そもそも今の息子にそれが耐えられるのか。母の抱える不安を、遥斗はしっかり理解していた。

「無理なんだよ‥。」

遥斗が力なく、崩れるように絞り出した声に、真紀子は返事ができなかった。

真紀子は交通事故加害者側の保険会社と電話でやりとりを進めていた。その担当者は言葉遣いは丁寧で、しっかり手順を踏んでくれたように真紀子には思えたし、責めるつもりもなかった。しかし、どうしても親身になってくれているとは感じられなかった。

「この度は申し訳ございませんでした。まあ、ただ受験は来年もできますし。」

特に悪気はないようだった。むしろ励ますつもりだったのかもしれない。しかし、あまりにも相手の気持ちに寄り添うことなく気軽に発されたその言葉に真紀子は憤りを覚えた。

「来年てなんですか。話したいのはそんなことじゃないんですよ!」

怒りで声が震えた。

次の日、真紀子は、息子のために最善を尽くして戦うことに決めた。弁護士に相談することにしたのだ。電話で問い合わせると、力強い言葉で励ましてもらえた。経緯を話し、弁護士事務所に出向いて相談する日の予約をした。

無気力に過ごしていた遥斗にも話し、一緒に希望を手に入れようと、相談に向かった。

「はじめまして、弁護士の日高です。」

暖かい笑顔の弁護士だった。事前に話しておいたおおまかな経緯につきわかりやすい説明を受けた。さらに、保険会社の提示する金額は、弁護士が基準とする金額を大きく下回ることがとても多いと知り驚いた。実際に自分たちが提示されていた額は弁護士が概算したものより遥かに低額であり、弁護士の言う金額の賠償金を受け取ることができたら、日常の不便さの解消も、学費の工面も、アルバイトで得るはずだった生活費も心配しなくて良いように思えた。

「片親だからって、そんなんでしかたなかったねって嫌なんですよ。」

真紀子は、親の経済力を理由に、遥斗の努力を無駄にしたくなかった。そのために、ひとり親となってからギリギリの生活を送りながらも、いつか、大きく育った息子が夢を描いた時には、それを叶える手伝いができるようにと、真紀子自身も何年も前から計画的に、懸命に努力を続けてきたのだから。

これはふたりの、負けられない戦いだった。

「絶対に、一つの後悔も残さないでください。」

日高は力強くふたりの背中を押し、サポートを約束してくれた。

弁護士・日高との出会いがふたりに新たな勇気をくれた。

その後、公園で遥斗は弁護士と並んで歩いていた。日高は、普段は依頼者と外で話すことはあまりなかったが、受験当日の事故という衝撃と、彼のひたむきさ、母の熱意に心打たれ、ちょうど昼休みになったこともあり、二人で少し散歩をしながら話した。

「先生、僕にはまだチャンスはあるんでしょうか?」

先刻の相談室での話に、少しずつ、遥斗の心に希望の蕾が咲き始めていた。

「諦めないで。君の人生は始まったばかりなんだ。一緒に戦おう!」

日高は大きな、まっすぐな瞳で遥斗に熱く語りかけた。

すぐに返事ができなかったが、ただ、日高の言葉を信じ始め、伏目がちだった遥斗もまた、まっすぐに日高を見つめた。

事務所へ帰る途中、遥斗が空を見上げて言った。

「先生、僕頑張りたいです。やりたいことがあるんです。」

日高は満足げに遥斗の横顔に向かって微笑んだ。

遥斗は再び机に向かい出した。今度は左手にペンを握り、その表情は希望に満ちていた。左手はまだ不慣れでぎこちなかったが、確かに未来を描き出していた。

「ここは、まだ終わりじゃない」

穏やかな遥斗の瞳には不屈の光が宿っていた。

始まりの空

ーweb story ver.ー

出演:小島龍斗 坂井麻美 山本彩実 久保浩二 生島翔

©︎ 2024 Leonard Pictures 株式会社Dプロフェッションズ 制作

出演:

小島龍斗 坂井麻美

山本彩実 久保浩二

生島翔

©︎ 2024 Leonard Pictures

株式会社Dプロフェッションズ 制作